推广

推广

前作1500万销量后,3人手搓的“年度大作”冲上全球热销榜1

发布时间:2025-09-08 10:18 | 标签: 独立游戏 《空洞骑士:丝之歌》

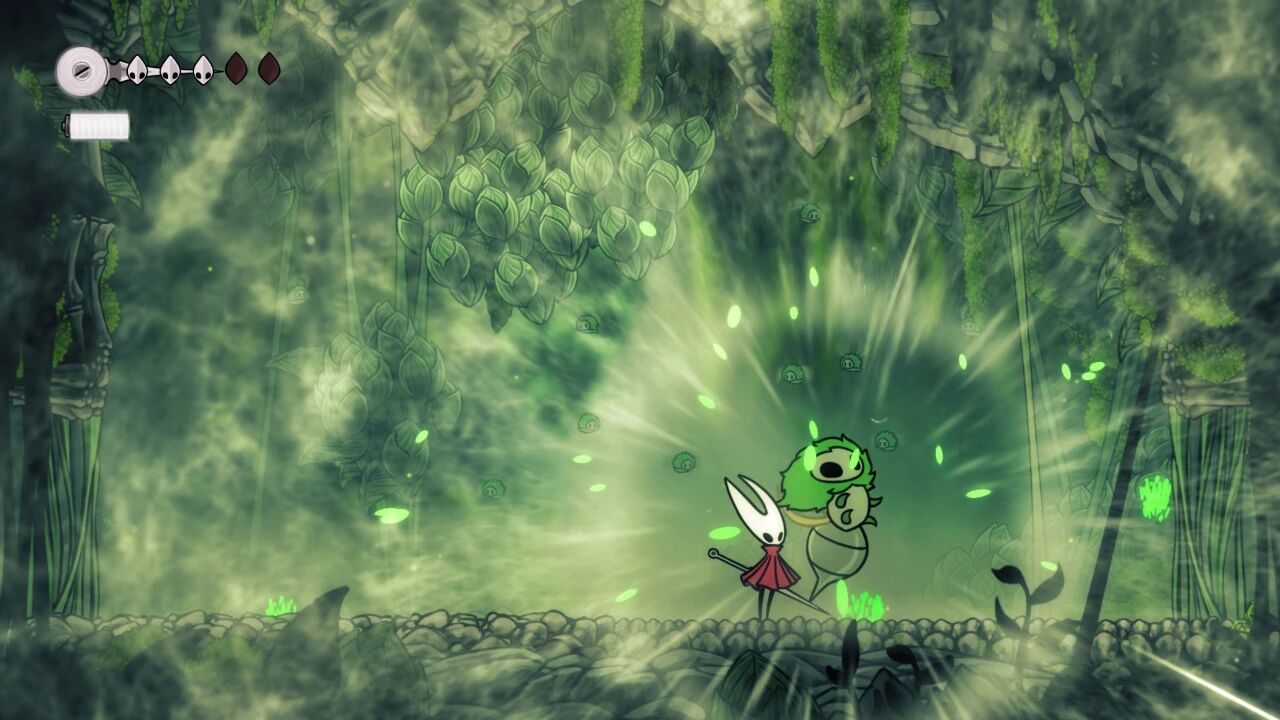

毋庸置疑,这两天独立游戏圈里最热的话题,就是《空洞骑士:丝之歌》(后简称《丝之歌》)的发售。

尽管是实打实的以3人为核心手搓出来的独立游戏,但当一款产品被寄予了太多、太高和太久的期望,其发售获得的讨论度和声量,就完全不亚于任何一款正经3A或者大厂大作——9月4日晚上10点,在游戏未开启预售的情况下,《丝之歌》的发售几乎同时搞崩了Steam、XGP、Switch EShop和PS商店,堪称可以记载在2025游戏圈“年度事件”的现象。

Steam网络被《丝之歌》搞崩溃的meme

何况,《空洞骑士》不仅是游戏品质本身在类银河恶魔城独立游戏中属于顶尖的一批,仅凭3人开发就取得的成功,也一直被视为游戏圈的佳话。

很多人都想知道,在首作发售7年后,在这个游戏新品数量膨胀得没边、供明显过于求的时代,讲究慢工出细活儿的Team Cherry(樱桃游戏工作室)还能不能交出同样令人满意、甚至更加出色的答卷。

答案是肯定的。尽管大量玩家的涌入致使Steam平台一度陷入崩溃,但并不妨碍《丝之歌》发售后立马飙升至Steam热销榜一的位置。待网络稳定后,Steam畅销榜上还迎来了这款游戏“前5占3”(其余两款为音乐合辑)的现象级表现。

同时,《丝之歌》的Steam在线峰值直奔53万,次日上午也稳定40万,几乎是自去年《幻兽帕鲁》之后独立游戏取得的最亮眼表现,在以纯单人游玩体验的独立游戏圈中更是独一份。

评价方面,除了国区因为翻译的问题,导致不满的声音比较突出,目前大多数发行地区都保持在90%以上的好评率。

那么,《丝之歌》体验起来到底怎么样呢?

7年磨一刃,迈向更高“蜂”

不久前,有玩家发现,全平台销量高达1500万份的《空洞骑士》,在独立游戏的历史销量排行里似乎才刚刚迈入前十的门槛。往前看,《我的世界》、《人类一败涂地》、《恐鬼症》、《腐蚀》和《幻兽帕鲁》等都是销量超过2000万的现象级独游。

但仔细比对会发现,《空洞骑士》其实也是这些优秀作品当中,完全没有社交要素、同时游玩门槛和硬核程度都相对较高的一款独特产品。

Team Cherry赋予《空洞骑士》的独特魅力,不仅在于扎实的动作手感和富于变幻的游戏BOSS战,还在于氛围感强烈的音乐、引人入胜的场景美学和巧妙的地图隐藏地点,带给人对探索未知的向往,让游戏本身一些不那么考虑周全和友好的设计——比如小地图获取有门槛、存档地点的分布颇具挑战性,高惩罚的死亡等等——也能得到许多玩家的包容,耐着性子去深入感受他们编制的地底世界。

而在《丝之歌》体验不久后,你就能感觉到这些特点被悉数保留。线条干净的2D美术,柔和光晕与哀婉音乐编制的静谧世界,反馈妥帖的动作手感,甚至是出生点附近就藏着的暗室和奇奇怪怪的NPC,依然能在第一时间为玩家带来久违的沉浸感。

与此同时,大黄蜂与独特机制也在一开始就给人带来了不少新鲜感,比如一代里初始的下劈改为了斜下刺,在面对BOSS的进攻偷刀时更加考验预判操作。同时这一代中在任务引导与存档点上也有所改良,加上大黄蜂个性坚定自信、有不少台词,更易于一般玩家的体验。

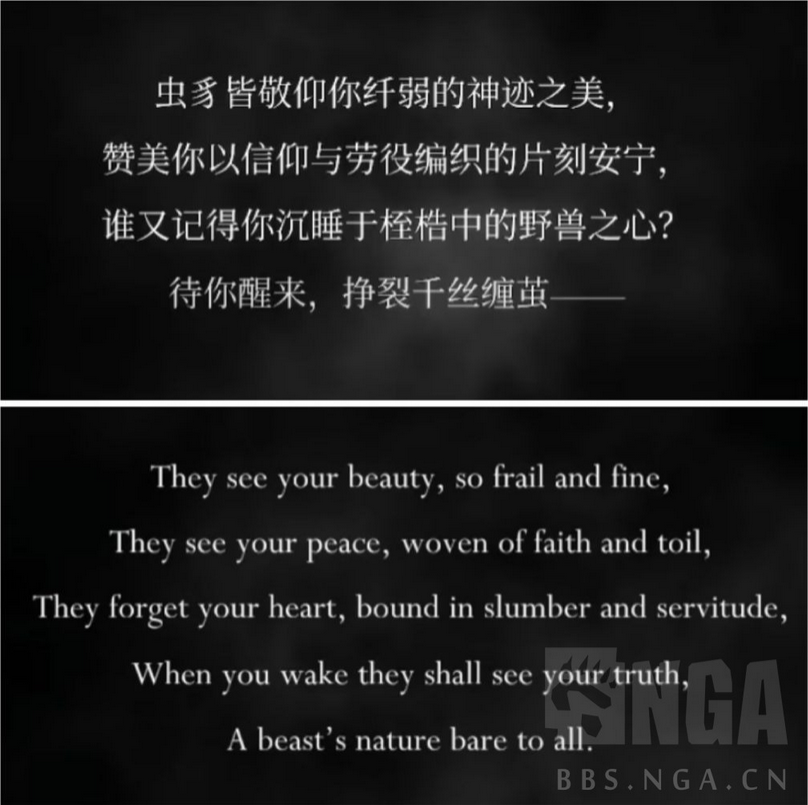

但目前令人感到遗憾的,或许还是国区游戏版本中采取了比较偏古文风格的翻译。颇具文言风的译文的确可以视为一种特色,但在《空洞骑士》和《丝之歌》整体哀伤的背景、以碎片化为叙事特点的情况下,对部分玩家而言,的确会对代入感产生一定影响。

玩家对中英文本进行了对比

3人成团,“少即是多”?

在独立游戏圈,《空洞骑士》的成功和《丝之歌》受千万玩家“催更”的现象难以复制,但透过Team Cherry对待游戏开发的态度,其实也能一窥这家实至名归的小团队的闪光点所在。

或许对行业里的多数团队而言,在一款作品取得显赫的成功后,理所当然的就是扩大团队规模,探索更多赛道机会,以及追求更高规模游戏制作。

但偏偏与大多数人以为的发展不太一样,Team Cherry享受着《空洞骑士》的成功带来的经济自由的同时,似乎从未关心过工作室规模扩张的问题,而是始终保持3人为核心的队伍,且聚焦在一款续作的开发上面。

在不久前的采访中,Team Cherry的联合创始人Ari Gibson和William Pellen就透露,在《丝之歌》从官宣到跳票再到即将发售的多年时间里,很多人都在猜测游戏是否在开发上遭遇了各种波折,人员是否有矛盾等等问题。但实际上一切都风平浪静,不过是三个有各种点子的游戏开发者在不断打磨他们引以为豪的作品而已。

Team Cherry坦诚,《空洞骑士》多年来持续强劲的后续销量让他们几乎不会考虑财务问题,但同时也压根没有扩充人员的想法。Gibson甚至表示,他现在居住在一个两居室公寓里,但或许一居室对他来说会更好,只是因为“需要维护的东西会更少”。

实际上,得益于现今网络众筹、社区互动和开发工具便利性的极大提升,近年来游戏开发者“一人成军”的现象正在变得“流行”起来,仅去年就有多款在行业内大放异彩的独立游戏,包括《小丑牌》、《动物井》,以及媲美3A卖相的《庄园领主》,今年也有《Schedule 1》这种风格怪异的单人开发模拟经营游戏走俏。

《Schedule 1》画风简陋但以玩法取胜

少即是多,这对中小团队的开发,真的是一个“反直觉”的通往成功的捷径吗?

需要指出的是,Team Cherry的两位初创人相识于2013年的一场Game Jam活动,“空洞骑士”的原型也来自于他们在2013年Ludum Dare游戏开发大赛的比赛作品《Hungry Knight》。

《Hungry Knight》

据两人分享,Game Jam本身就是很考验创意设计师之间的关系和默契的活动,要找到性格和想法匹配、能共患难的人很难但也很关键。因为对游戏开发来说,反复快速地产出大量想法并加以推敲、得出结果很重要,为此无论在什么地方都需要信任彼此。

换言之,极简开发框架下,不必要的环境干扰、对开发伙伴的信任和理念的契合,才能让他们能全心全意地投入到游戏本身的开发当中,把脑子里的各种点子化为现实。

这不禁让陀螺想到在一次访谈中,一位独立游戏团队的制作人曾提到,他在经历过一次不算成功的创业后,深谙找到志同道合的开发伙伴与保持小团队沟通效率的重要性,“如果把时间都浪费在解释和沟通上,就完全没有做游戏的时间了,宁可自己单干。”

包括今年颇为成功的国单《无限机兵》的制作人也告诉陀螺,他见过不少一两个人的独立开发者,前期做了很棒的创意,也得到一些小资金的青睐,但等到建立公司且扩充团队后,便很快遭遇项目管理、团队协作的困境,逐渐杳无音讯。

《无限机兵》

其实总的来讲,“少即是多”的本质或许还是效率至上。这种效率也并非是指能用短的开发周期追赶市场风向的变化,而是借由AI等开发工具的效率、开发伙伴的信任避免团队管理等方面的损耗,把实现个人创意或团队想法的效率最大化,最终保证游戏呈现出来的品质。

以少胜多,亦有不同

其实不难看到,同样是“以小博大”,不同团队之间亦有差别。上述更重视玩法驱动的游戏往往建立在核心成员的全栈开发能力及慢工出细活儿的耐性之上,而重视叙事和RPG等元素较多的游戏往往体现为多个精英成员搭建起来的快速开发流程。

今年TGA最有力的竞争者之一《33号远征队》,其背后的开发团队Sandfall Interactive,同样是一个值得细究的以小博大的典例。

尽管在游戏表现力和开发规模上,Sandfall Interactive更趋近一家2A游戏开发工作室,但普遍被行业视为精简的高效开发规模的代表。

《33号远征队》视觉效果惊艳

这种高效一方面是对便利开发引擎技术的灵活使用,在今年的GDC上,Sandfall Interactive的程序员Florian Torres就分享过团队如何依靠仅4名程序员,完成了大量开发工作,他们依托UE5的可视化脚本工具蓝图(Blueprint)等工具去极大加快了开发效率。

另一方面则是管理上的优越,Sandfall Interactive的创始人François Meurisse也在采访中强调,在《33号远征队》取得成果之后,他们依然计划将团队控制在50人以内,要延续成功的精简组织架构,保持同城办公模式,专注于单个项目开发,绝不会同时启动多个项目,避免团队架构变得臃肿。

他直言,正是这种小型团队特有的敏捷性、创造力和激情才让他们取得了成功。且对Sandfall来说,他们需要的就是“与朋友共同创作”的氛围,也只有独立工作室才能满足这种需求。

无独有偶,今年备受欢迎的国单《苏丹的游戏》背后的双头龙工作室也在访谈中发出过类似的声音:“(创作的过程)本质上是一群人在唱歌,如果每个人都是唱歌高手,大家就会有意识地协调声部。恰好我们团队里的人有技术,再加上关系好,这个事情就做成了。”

《苏丹的游戏》文本量惊人

曾经有较长的一段时间,大众习惯于把独立游戏开发与个体对游戏的热爱联系起来,但其实不难看到,尽管“热爱驱动”的说法听起来很美,但往往不是实现“以小博大”的充分条件,而是一个必要和基础的因素。

在成功的中小团队案例背后,“少”是表面,“精”才是重点。与简单的组织架构相对的,于外是必然的开发效率的提升,而这往往又来自于制作者个人的全栈开发能力、志同道合的长期开发伙伴和对开发资源和工具的充分利用;于内才是充沛的游戏热情、足够的耐心,去支持漫长的打磨游戏的时间。

当然,对大多数小团队的开发者而言,Team Cherry这样仅凭一款作品就形成了深厚IP效应,得以在优渥的经济条件下按自由意愿掌控开发进度的情况极其罕见,而全栈型开发者的成长、一拍即合的合作伙伴也远非唾手可得,但对开发资源的极致利用、对高效沟通合作理念及自驱力的追求,依然可以成为开发中珍贵的助力。

下载「陀螺科技」APP

获取前沿深度元宇宙讯息