推广

推广

今年以来,DeepSeek、微软Muse、GPT-4o原生图像生成功能、Sora2等一连串AI领域的新生事物令人目不暇接,并深刻影响到了美术、视频、游戏等创作行当。

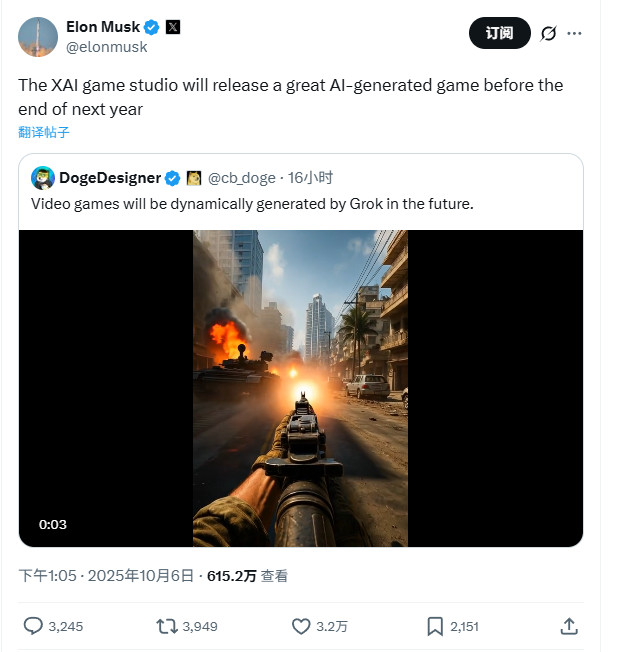

而在AI飞速进化的同时,AI游戏也同样热闹非凡。从米哈游联合创始人蔡浩宇率队开发的AI互动叙事游戏《星之低语(Whispers from the Star)》,到《奇点时代》制作人张筱帆再创业打造的“国内首款3D AI伴侣”《EVE》,再到马斯克旗下人工智能初创公司xAI正在开发的全新AI游戏,AI游戏赛道的开发阵仗可谓壮大。

但你可能也会好奇:声势浩大的AI游戏现在究竟发展到什么地步了?市面上已亮相的AI游戏表现如何?AI游戏的未来真的值得我们期待吗?

蔡浩宇新作仅1100个评论,AI游戏雷声大雨点小?

我们先来看首曝之初便因蔡浩宇而备受外界关注的《星之低语》。数据显示,上线2个月有余,《星之低语》仅获得1100来个评论(好评率85%)。

.png)

尴尬的是,作为一款首发不支持中文的游戏,《星之低语》一半以上的评论来自中国玩家(从Steam评论来看,确实有部分中国玩家是奔着蔡浩宇或米哈游来的),而来自英文玩家的评论则仅在三成左右。

.png)

从评论来看,玩家的负反馈大多为流程自由度不足、规则死板、角色缺乏灵性。更有玩家直言,在深度体验过《星之低语》后,深刻认识到“这种游戏还有很长的路要走”。

.png)

还有玩家认为,《星之低语》称得上“是一个新的里程碑,但算不上好游戏”。

.png)

再看拥有百万用户、爆款IP《AI病娇猫娘模拟器》背书,作为续作推出的《AI2U: 与你直到世界尽头 ~ 我的病娇猫娘AI女友》。

该作号称“生成式AI原生游戏”,上线前曾颇受社区关注。但令人大掉眼镜的是,同为3D二次元卡通画风、病娇女友主题,《AI2U》却在与《米塔》的正面交锋中一败涂地。

Steam数据显示,《AI2U》发售9个月仅获得800多个评论,还不到同期上线的《米塔》的百分之一(截至今年10月,发售于2024年12月的《米塔》销量已破160万套,由此大致可推算出《AI2U》销量为2万套左右)。

.png)

与《星之低语》稍有不同,《AI2U》的负反馈主要集中于AI智能不够、反应太慢以及记性太差。不少玩家肯定了《AI2U》的创意,但该作目前的表现没有达到他们的预期。

.png)

一位从业者在与陀螺君闲聊时指出,《星之低语》《AI2U》等产品出师不利,不仅大大降低了投资人和业界对AI游戏的预期,同时也一定程度上打击了玩家体验AI游戏的积极性。

像一位《星之低语》玩家就留言道:“自从ChatGPT问世以来,我们就一直在幻想这种AI驱动的游戏,但现在这款游戏将近两个小时玩下来,我开始怀疑起AI运用在游戏NPC中的可行性和必要性。”

.png)

虽然这些玩家的意见不能代表所有人,但这或多或少反映出了眼下用户对AI游戏的态度:一个可玩可不玩的鸡肋。

成本高、限制大、定位尴尬,玩家真的需要AI游戏吗?

为什么AI游戏声势不小,为其埋单的玩家却不多?在与从业者交流的过程中,不少业内人士为陀螺君揭露了AI游戏现阶段面临的诸多客观问题。

首先,游戏圈对AI游戏的认知还不够清晰,别说玩家,有时候圈内自己人都鸡同鸭讲。某种意义上说,AI原生游戏是否真正存在都是一个未知数。

在一位AI游戏制作人看来,作为发明于上世纪的交互娱乐形式,从RPG、动作,到休闲、RTS,电子游戏的底座已经基本界定完毕,近十年来游戏的发展更多时候是随技术迭代向前演化,原生玩法却极少因为新技术的出现而产生巨大变化。

于是,许多初次涉足AI游戏的小型开发团队,只能先从AI陪伴、AI+UGC、AI聊天等和原生玩法关联性不强的细分赛道入手,不敢轻易踏入深水区。

.png)

其次,AI游戏目前仍有一定的局限性。

一位AI游戏开发者提到,玩家原本对AI游戏的期待值普遍较高,希望AI游戏可以提供更加天马行空的体验,但在游玩过市面上一些AI游戏后,大部分玩家很快就摸到了AI游戏当前的边界,心理落差普遍较大。

“比方说目前绝大多数AI游戏只是对话聊天、及时反馈,甚至对玩家输入什么对话还有限制;再比如玩家希望有更发散跳脱的AI游戏体验,但AI游戏会通过一些提示或设计强行把玩家拽回来,这样带来的负反馈很大,大家会觉得这跟传统游戏的选项没什么区别。”

某AI游戏制作人则认为,目前市面上不少所谓的AI游戏只是将ChatGPT接入到NPC对话中,给语料库做了一些关键词设置,还停留于对话交互这类浅层应用,整体观感比较粗糙,严格意义上甚至不能算AI游戏,也没有完全释放AI的真正潜力。

.png)

最后,玩家在心中,AI游戏仍处于可有可无的位置,定位既模糊又尴尬。

某资深游戏从业者一针见血地指出,事实上绝大多数玩家看重的是游戏体验、好不好玩,他们并不在乎游戏究竟是人做的还是AI做的——谁在意鸡蛋是什么母鸡生的呢?

“换句话说,AI游戏不是跟同赛道的其他AI游戏竞争,而是跟所有游戏放在同一个池子里供玩家挑选;同时,AI游戏可能还得比传统游戏品质更高,才更有机会赢得玩家青睐。”

一位AI游戏制作人也认为,在未来几年内,AI游戏很可能只能引起部分核心玩家的兴趣,吸引硬核玩家尝尝鲜,但想要出圈得到大众用户的关注则有很长的路要走。

“毕竟泛用户对游戏的第一诉求是消磨时间,很多人玩个三消、小游戏也很开心。而对那些更关注视听体验的玩家,你就必须做得更大众化——比如画面要好,要做成3D,上手门槛要低,要更加亲民,这个大众化的过程还有很多事情要做,不能一蹴而就。”

.png)

算力成本高、技术难度大,AI游戏值得开发者去做吗?

抛开市场、生态等用户侧因素,AI游戏开发侧的问题同样堆积如山。

一方面,与传统游戏不同,AI游戏在用户购买、下载之后,还有一笔如影随形的算力成本。

某AI陪伴手游开发者告诉陀螺君,他们的产品一句话成本只要一分钱左右,但因为产品是广告变现模式,收入覆盖不了算力成本,因而游戏上线后根本不敢大规模投放。

此外,算力这笔隐性成本,也直接导致买断制AI游戏不可能卖得太便宜。

有从业者给陀螺君算了一笔账:尽管AI游戏可以通过一些游戏化设计动态调节Token消耗,但就目前情况而言,AI游戏的Token成本已经没有太大的压榨空间。这么算下来,一款有一定规模、玩法和卖相尚可的AI游戏要卖到10美元以上才能回本。

“像蔡浩宇那样财大气粗,一个AI游戏卖6刀对其他厂商来说几乎是不可能的事——对米哈游和蔡浩宇而言,它的实验性和探索性要远大于商业性。”上述人士称。

.png)

更要命的是,狭义上的AI原生游戏还意味着高昂的研发成本及巨大的投入。

一位资深AI从业者指出,AI原生游戏听上去的确很美好,然而现阶段AI只能生成完成度较高的雏形,要想做成可供玩家游玩的完整游戏产品,开发商必须有一支规模庞大的后期团队来给AI修正毛刺,而这样一支团队的人数规模很可能要上百人甚至更多。

而且,由于AI技术发展是一个长达十年以上的漫长的爬坡过程,AI游戏开发团队往往需要培养一支具备后续训练能力、产品能力及工程能力的科研团队,才不至于在技术迭代中掉队。而我们都知道,专门养这样一支AI科研团队绝不便宜。

可好巧不巧,偏偏在今天这个创业环境下,愿意做AI应用或AI游戏的团队大多是草创小公司,几乎没有实力支撑独立的技术团队,因此未来很大程度上只能看大模型厂商能做出怎样的对外接口。更重要的是,从资本角度来说,AI行业的核心资产从来不是AI应用,而是算力和数据,但这两样东西自始至终都掌握在互联网大厂手里。

.png)

另一方面,虽说当下大多数厂商仅将AI游戏视作技术探索性实验项目,但在大环境并不乐观的背景下,厂商不可能一味投入不求任何经济回报。

一位业内人士坦言,即便站在公司视角下,新立项的AI游戏项目确实有一定的实验性和学术价值,但游戏作为服务业,不可能完全不考虑商业化和用户服务,“因为游戏做出来就是要给人玩的,只强调技术探索本质上是回避了‘AI游戏能不能赚钱’这个问题”。

好在,在AI游戏变现能力相对较弱的另一边,开发者在AI的辅助下也大幅降低了开发量——“你可以理解为,我们用一半或更少的人手做出了传统游戏的产品规模,这不仅变相降低了我们开发成本,同时也让我们对商业化没那么高追求。”上述人士解释道。

.png)

四处掣肘的窘境,也导致一些草创团队不敢轻言进军AI游戏。之前就有一家初创团队告诉陀螺君,对他们这种刚刚起步的小公司来说,AI并非最好的创业赛道。

结语

尽管前路艰难,但很多AI从业者仍对AI游戏前景抱有坚定信心。在他们看来,鉴于目前大多数AI游戏尚处起步阶段,现在下结论还为时过早。

不少从业者表示,多数AI游戏还在打磨或刚刚走过立项期,从开发周期来看,成熟AI游戏的爆发或许要等到2026~2027年。而且,随着AI硬件、小型工作站及本地算力的不断提升,AI游戏这个技术和硬件门槛相对较高的游戏开发品类,将变得越来越大众化。

某AI游戏开发者也告诉陀螺君,实际上一些AI能力相比刚出来那会儿已经有了重大突破,“像AI上下文处理能力已是百万token级别,相比早期有了非常大的进步,只不过大部分AI团队用不上这么强大的写作能力——而这只是AI进步的一方面,类似的事情还有很多。”

上述人士认为,距离AI游戏爆发大规模的商业价值确实需要一定机缘,我们也不必高估接下来一年AI应用能做到太有突破性的程度,但绝对不应忽略未来5年AI应用产品带来的变化。

下载「陀螺科技」APP

获取前沿深度元宇宙讯息

.png)